近日,广东省法学会犯罪学研究会在广州举办2014年学术年会,围绕“预防未成年人犯罪”这一主题深入探讨,提出了意见和建议。

一、预防未成年人犯罪中存在的主要问题

(一)未成年人犯罪未能得到有效遏制

1. 我省是未成年人犯罪形势最严峻的省份

在全国未成年人犯罪数量不断下降的大背景下,我省未成年人犯罪数量始终处于高位,总体呈逆向上升态势。

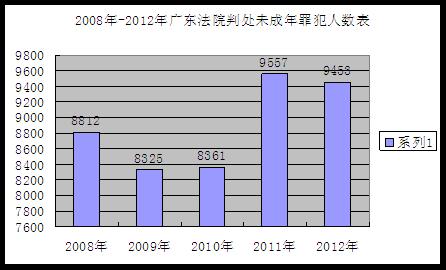

近五年来,全省法院共判处未成年罪犯44508人,判处的未成年罪犯总数和占全国的比例均居全国之首,远高于北京、上海、江苏、浙江等经济发达或人口众多的省市。(详见下表)

2. 我省未成年人违法犯罪的特点

犯罪年龄呈现低龄化特点,14—16岁的未成年罪犯总数增加,占全部未成年罪犯的比例上升。初中以下文化程度的占96.08%。未成年人犯罪以暴力型犯罪和侵财型犯罪为主,强奸、寻衅滋事、故意杀人等暴力型犯罪的比例呈上升趋势。犯罪多为初犯、偶犯,累犯和有前科的人数不多。在校学生的犯罪一般具有突发性、偶然性的特点。全省52%的未成年罪犯是外省户籍,48%的本省户籍未成年罪犯中,很多是省内流动未成年人。

(二)推进未成年人刑事案件制度改革方面存在的问题

1. 专项机构有待完善

一是未成年人案件专项机构的覆盖率不高。目前我省只有3个中级法院和26个基层法院设立了未成年人审判庭,与河南省(109个)、山东(103个)这些全国先进的省份相比有较大差距。二是专项机构建设不平衡现象比较突出。珠三角地区设置的专项机构较多,粤东粤西等地相对落后,有的市没有建立未成年人案件检察机构。三是专项机构人员不足,专业素质有待进一步提高。

2. “四分开”制度难以落实

全省很多侦查机关未能做到对未成年犯罪嫌疑人分别羁押,不少涉及未成年被告人的案件没有得到分案起诉和分案审理。未能分别羁押的原因往往是在建设羁押场所时没有设立专门的仓室,或虽有设立但经常被占用。

3. 社区矫正需要协调配套

一是无专门机构实施未成年人社区矫正。二是社区矫正专职人员明显不足,无专职从事未成年人社区矫正工作的人员。三是经费保障不到位。社区矫正经费的大头集中在广州、深圳两市,揭阳、云浮两市尚未将社区矫正经费列入同级财政预算,还有35个县(区、市)未列入同级财政预算。

(三)落实家庭、学校、社会监护制度方面存在的问题

1. 家庭的监护责任明显缺乏

家庭暴力依然突出,恶性案件时有发生。部分家长很少主动与学校沟通,没有引导孩子如何正确使用网络和手机。

2. 学校的监护责任需要加强

学校的教育、引导不到位,心理辅导老师和法制副校长的作用有流于形式的倾向;管理制度不够严格,师德师风建设仍需进一步重视和加强。

3. 社会监护体系难以真正建立

一是未成年人保护的工作机构和工作经费没有完全落实。二是学校周边社会环境综合整治力度不够,学校周边仍然有不少特殊营业场所。三是对生活困难的未成年人和性犯罪中未成年被害人的社会援助还存在真空地带。四是在未成年人社区矫正时期,矫正小组与学校、家庭的联系不足,难以取得实质性效果。

(四)工读学校设置方面存在的问题

目前上海有8所工读学校,北京有6所,四川有7所。1979年,佛山市开办了我省第一间工读学校,1997年时全省共开办了7所,但现在只剩下2所。这种状况既不能适应预防未成年人犯罪的实际需要,也不能达到《广东省预防未成年人犯罪条例》关于“地级以上市人民政府应当设置工读学校”的基本要求。

出现这种状况的主要问题,一是经济方面,工读学校的性质决定了其经费来源只能是政府拨款,不能收取学费。二是安全方面,工读学校将有不良行为的学生聚集在一起,其安全风险与普通学校相比无疑巨大。

二、预防未成年人犯罪的几点建议

(一)加强立法预防

一是尽快完善未成年人保护的法律体系,以达到预防未成年人犯罪的目的。借鉴其他国家和地区做法,尝试配套制定如《少年法院法》、《少年刑法》、《未成年人隐私保护法》、《未成年人网络保护法》、《未成年人监护法》等相关法律。二是立法规定专门适用于未成年人犯罪的非刑罚处罚方法。考虑增设以下几种非刑罚的处罚方式:司法警告、善行保证、管教协助、保护观察处分、强制医疗措施、社区服务等方式。

(二)推进未成年人刑事案件制度改革

一是健全办理未成年人刑事案件的专门机构。二是各级相关部门切实落实“分别羁押、分案起诉、分案审理和分别矫正”制度,明确规定除特定情形外,均应分案起诉和分案审理。三是采取立法或其他有力措施,明确社会矫正机构和队伍的执法地位,配备专门的社区矫正工作人员,同时采取招聘专业社工或购买社工服务的方式,运用专业化、社会化力量推动社区矫正工作。四是强化公检法与法援机构在程序上的衔接与配合,保障律师的会见权、阅卷权和调查取证权等权利能够充分行使,从而维护未成年人的诉讼权利。

(三)构建家庭、学校、社会三位一体监护制度

一是将家庭、学校、社会三位一体监护制度纳入精神文明建设总体规划,相关部门各司其职、分工协作,形成“政府领导、教育主管、学校主办、部门联动、社会参与”的运行机制;各地成立三位一体监护工作协调小组,推动未成年人教育社会化、规范化。二是充分发挥学校法制副校长和心理辅导教师的作用,密切关注学生的思想动态和异常行为。三是切实提高家长的法制观念和教育理念,搭建家庭和学校的沟通平台。

(四)继续完善和改革工读教育

一是尽快出台对工读教育的地方性法规、政策,解决工读学校在生源限制、学校编制、教师待遇等方面的问题;以“多办一所工读学校,少建一所少年监狱”为理念,加快落实在各地各区增设工读学校、女子工读学校。二是鼓励多渠道开办工读教育,扩大工读教育的覆盖范围,形成公办、民办、公民联办等多形式办学的工读教育格局,实现“问题学生”受教育机会均等化。三是将司法社工服务引入工读教育。四是在现有工读教育的框架之外,按每个行政区指定一所有条件的学校,在现有班级体系内适当接受少量“问题学生”;同时与司法社工服务中心签订协议,由后者安排专人负责进行跟踪帮教服务。这样的模式既可以照顾到“问题学生”的学习环境和人格培养,也不会因这些学生而影响其他同学、破坏学校氛围。

(研究部供稿)

【编辑:王谨阳】

主办:广东省法学会协办:南方新闻网